par Pascal Jacob

Un lion de fer et de laine, enfermé dans une cage en carton, la gueule grande ouverte pour que son dompteur puisse y fourrer sa tête, simplement manipulé par son créateur comme le font les enfants avec leurs jouets. Sous les yeux d’une poignée de spectateurs émerveillés, Le Cirque du sculpteur Alexander Calder est un condensé d’imaginaire, une construction de l’esprit, une œuvre d’art façonnée avec un soin d’artisan : tous les archétypes du cirque y sont incarnés par une multitude de petites silhouettes aux symboles saillants et le dressage y figure en bonne place avec une ménagerie somptueusement bricolée, à la fois raffinée et bourrée d’humour.

Bêtes et formes : représentations

Sauvage, à l’instar de barbare, est un antonyme de civilisé : un paradoxe amusant si l’on considère le dressage comme une tentative de civilisation appliquée à des créatures féroces ou simplement rétives à l’apprivoisement. Issu de la selva originelle, le sauvage marque la frontière entre l’humanité et l’animalité. Que, en droit français, l’animal qualifié de « sauvage » soit par essence non détenu est une autre intéressante contradiction dans un contexte de captivité obligée. Dans le symbolisme chinois, seuls les animaux sauvages importent : les créatures domestiques ne comptent pas, ne jouent aucun rôle et sont cantonnées à une posture de dupes dans les superstitions et les contes…

En matière de dressage le phénomène d’apprivoisement constitue souvent un prélude. Lorsque le prince Tamino, le héros de La Flûte Enchantée de Mozart, charme les bêtes sauvages rassemblées autour de lui, il réinvente le mythe d’Orphée en assurant une filiation intuitive avec l’idée de représentation d’un échange idyllique entre hommes et bêtes [Wie Stark is nicht Zauberton, voir plage 6]. Cette dualité fascine : le tableau La Dompteuse de Léonard Tsuguharu Foujita en 1930, comme la lithographie représentant un lion face à son dompteur que le peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944) produit en 1916 – The Lion Tamer –, suggèrent l’appétence des plasticiens pour un sujet qui pourrait, au mieux, relever de l’anecdote. Pourtant, le goût du sauvage, des crinières ébouriffées et des crocs acérés traverse et transcende toutes les époques depuis le XVIIIe siècle.

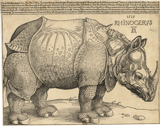

En 1751, Clara, un rhinocéros parfaitement apprivoisé arrivé à Rotterdam dix ans plus tôt, est présenté à Venise à l’occasion du Carnaval. Son succès est extraordinaire et le peintre Pietro Longhi vient fixer sur plusieurs toiles cet animal mythique. La bête est rare et à ce titre, elle fascine d’autant plus le public et les chroniqueurs de l'époque. Clara n’est pas le premier individu de son espèce à fouler le sol du Vieux Continent. Deux siècles plus tôt, le peintre et graveur A. Dürer a produit une gravure d’un rhinocéros offert au roi du Portugal en 1513. Peu à peu, l’animal exotique devient un sujet et, parfois, une allégorie de l’indépendance farouche lorsqu’il induit une certaine nostalgie du voyage et des découvertes.

Giovanni Domenico Tiepolo a dessiné vers 1800 une série de planches où des animaux sont mis en scène avec ses polichinelles : l’un des dessins montre un félin dans une cage, semblable à celles des ménageries ambulantes qui sillonnent alors l’Europe. Ce goût pour l’ailleurs résonne parfaitement avec ces roulottes peintes de couleurs vives qui s’installent ponctuellement sur une place de village et livrent leurs secrets plusieurs fois par jour avec en plus, parfois, le piment supplémentaire d’une entrée de cage. Parce qu’évidemment, l’homme est ainsi fait qu’après avoir contemplé un lion ou un tigre, assoupi ou rugissant, il s’attend à davantage la prochaine fois qu’il aura l’occasion de s’aventurer sous les toiles d’une autre ménagerie… Paul Meyerheim est un peintre allemand qui privilégie les scènes de genre. Il s’entiche du parfum des fauves, aussi lourd et âcre que celui de l’épaisse fumée produite par les quinquets fixés à des piquets fichés devant les cages. Les ménageries où s’entassent les animaux les plus étranges exercent sur son imaginaire un attrait irrésistible. Il peint de nombreuses toiles, parfois de très grand format, et rend compte ainsi d’une atmosphère singulière, propre à ces baraques sommaires où se pressent toutes les couches sociales. Les tableaux de Meyerheim sont accrochés dans les salons et aux cimaises des musées, offrant ainsi à une forme populaire et foraine un positionnement social inattendu et une reconnaissance durable.

Imprégnations

Dès le début du XXe siècle, plus que le clown, l’écuyère ou le trapéziste, l’animal sauvage imprègne la trame esthétique du cirque : plasticiens et auteurs ne s’y sont pas trompés, le fauve, fourrures, écailles et carapaces confondues, est un prodigieux catalyseur de créativité et il inspire à de nombreux artistes des toiles puissantes et des sculptures saisissantes. Un répertoire de formes inépuisable s’ouvre à toutes celles et tous ceux qui font le choix de représenter des animaux aux lignes souples. Le bestiaire sculpté par Giambologna pour orner une fontaine à Florence au XVIIe siècle révèle son habileté à rendre le frémissement de la vie. Rosa Bonheur, Arnost Hofbauer, Emmanuel Fremiet, Antoine-Louis Barye Bugatti, François Pompon, Georges-Lucien Guyot, Edouard Marcel Sandoz ou Guido Righetti, font du vivant un répertoire de formes où ils puisent leur inspiration et à partir duquel ils définissent leur style. Avec eux, la sculpture animalière s’affirme comme un genre à part entière et pour certains d’entre eux comme le thème principal d’une œuvre. Représenter pour s’approprier : les innombrables modèles qui ornent consoles et cheminées rendent compte du goût pour l’ailleurs, mais aussi pour une fausse proximité avec des créatures extraordinaires.

Cette imprégnation du sauvage est perceptible aussi dans la littérature : Une passion dans le Désert, nouvelle d’Honoré de Balzac publiée en 1830, débute par une évocation du dompteur Henri Martin dont le travail avec les fauves est un prétexte à une touchante histoire de complicité entre un militaire perdu dans le désert et une panthère. Dans cette proximité fortuite entre l’homme et la bête, on retrouve les ressorts de l’histoire d’Androclès, esclave enfui qui soigne un lion blessé dans le désert avant d'être repris, condamné à être jeté aux bêtes et épargné par le lion qu’il a soulagé. La parabole, située sous le règne de Caligula, est récurrente dans l’histoire romaine : Pline l’Ancien rapporte deux anecdotes similaires où Mentor de Syracuse et Elpis de Samos ont également secouru des fauves, mais il ne précise pas s’ils s’en sont faits des amis aussi précieux que le lion du jeune esclave ! Mais l’aventure est jolie : le dramaturge britannique Georges Bernard Shaw publie en 1912 sa version de l’histoire d’Androclès, support scénaristique d’un film de Chester Erskine réalisé en 1952.

L’écrivain américain Nathaniel Hawthorne mentionne dans son journal la présence d’une ménagerie installée près de North Adams dans le Massachussetts qu’il a visitée en septembre 1828 et où il a vu un dompteur charismatique, sans aucun doute Isaac Van Amburgh, glisser son bras et sa tête dans la gueule béante d’un lion. Il insiste surtout sur l’effet produit par le magnétisme de l’homme sur l’audience, bien plus que sur la prouesse en elle-même…

Difficile de ne pas voir dans cette pratique humaine du côtoiement avec le fauve de solides liens d’antériorité ou de postérité, imagés, mythiques ou légendaires. Androclès, Orphée, Circé, mais aussi Daniel ou Saint-François d’Assise, ancrent la discipline dans une perception très humaine d’un règne animal destiné à être avant tout soumis au bon vouloir des hommes. En composant son ouvrage initiatique, l’écrivain britannique Rudyard Kipling, met en scène un enfant élevé par des loups et capable de comprendre le langage de toutes les bêtes qui l’entourent. Mowgli, héros fragile du Livre de la Jungle, n’est pas plus un dresseur que Lord Greystoke, le Seigneur de la Forêt d’un autre continent, mais ils incarnent cette complicité édénique que l’homme rêve parfois de ressentir ou de vivre.

Cette atténuation de la ligne acérée entre le sauvage et le civilisé est assumée et transcendée par des univers drolatiques dont les créateurs puisent au cœur de la veine aimable du dressage, oubliant l’homme pour se concentrer sur la bête. Avec Walt Disney et Tex Avery, un bestiaire enchanté peuple le grand écran avec une rapidité foudroyante au début du vingtième siècle. Cette « ménagerie » doit beaucoup à l’imaginaire et au romantisme du dompteur, maître bienveillant de ses bêtes humanisées, parfois jusqu’à l’excès. Ainsi, le lion couronné, juché sur un char tiré par deux tigres, l’éléphant affublé d’une casquette et monté sur un tricycle ou le chimpanzé vêtu de pied en cap avec élégance et fumant le cigare, au-delà de pathétiques tentatives pour les assimiler à des créatures réfléchies, représentent a contrario un extraordinaire ferment créatif qui aboutit à la mise en œuvre d’un troublant statut d’animaux dénaturés.

De l’interprétation à la fragmentation, il n’y a parfois qu’un très léger saut de côté. Pattes griffues pour orner pieds de tables ou de chaises, écailles stylisées, fourrures et peaux tendues sur une multitude de fauteuils et de méridiennes, rayures et ocelles réinterprétées comme autant de figures de style, les arts décoratifs puisent depuis l’Antiquité dans le vivier infini de la faune sauvage. Si l’exactitude de la représentation est à l’honneur dans un premier temps, les créateurs vont s’affranchir progressivement d’un répertoire de formes trop précises pour donner corps à un imaginaire débridé. À ce titre, l’éléphant est l’une des créatures les plus prisées par les concepteurs de mobilier : le tabouret Elephant en contreplaqué créé par Charles Eames en 1945, le tripode Elephant Stool conçu par Sori Yanagi en 1954 ou le fauteuil Éléphant imaginé par Bernard Rancillac en 1966 attestent bien de cette fascination pour une créature hors normes. L’épure du canapé Ours polaire créé par Jean Royère en 1953 s’accorde bien à ce registre de l’épure qui caractérise les productions de ces années fécondes. La figuration est de retour avec les créatures « utiles » imaginées par Claude et François-Xavier Lalanne dont le bestiaire enchanté et plein d’humour se compose d’animaux-meubles à la fois pragmatiques et poétiques. Le travail de Maximo Riera, de Derek Pearce ou de Benoît Convers flirte sans cesse avec l’ironie et le décalage mais n’oublie jamais de songer à l’intégration de ces fauves de bois ou de métal dans un quotidien qui manque parfois de fantaisie.

On connaît le goût affirmé de Walt Disney pour une perception anthropomorphique de l’animal. Les sources de son œuvre sont souvent explicites, puisant très largement dans les viviers de la culture européenne. Les fables d’Esope, les contes de Perrault, d’Andersen ou de Grimm, le cinéma expressionniste et… le monde animal dans toute sa richesse, constituent la base puissamment armée de son inspiration.

« Fort comme un ours », « rusé comme un renard », « sobre comme un chameau », « tourner comme un lion en cage », « verser des larmes de crocodile » ou avoir un « œil de lynx » sont autant de maximes populaires forgées en filigrane d’une sensation très humanisée du monde animal. Elles renforcent en creux cette fascination pour le sauvage qui traverse cultures et civilisations depuis l’aube de l’Humanité. Une manière de s’approprier les vertus et les valeurs du règne animal pour affirmer encore davantage cet obscur désir de toute puissance qui hante les hommes lorsqu’ils sont confrontés à une nature qu’ils jugent trop souvent hostile. Sauvage.